욕망하는 여성들-여성 중심 서사 콘텐츠들의 캐릭터들을 바탕으로

목차

개요

최근 콘텐츠 시장에서는 여성 중심 서사가 강한 흡인력을 발휘하며 주요 소비층의 인기를 끌고 있다. 특히 이러한 서사에 등장 하는 여성 캐릭터들은 더 이상 수동적인 존재가 아니라, 욕망을 지닌 능동적 주체로 등장하고 있다. 이들은 전통적으로 남성 캐릭터의 전유물로 여겨졌던 성취욕, 권력욕, 자아실현의 욕망을 드러내며, 서사 구조의 중심을 주도하는 임팩트 캐릭터로 기능한다. 웹툰 〈팔이피플〉, 영화 《블랙스완》, 드라마 《부부의 세계》와 《안나》는 모두 이러한 흐름을 대표하는 작품으로, 욕망하는 여성 캐릭터를 통해 시청자 및 독자에게 강렬한 인상을 남긴다.

기획의도

이 기획은 최근 대중문화 콘텐츠에서 두드러지게 나타나는 욕망하는 여성 캐릭터를 심층 분석하기 위해 마련되었다. 오늘날 여성 캐릭터는 단순한 피해자나 조력자의 위치를 벗어나, 자신의 욕망을 인식하고 실행하는 주체로 서사 중심에 자리 잡고 있다. 이러한 여성 캐릭터들은 더 이상 '선하고 순종적인 이상적 여성상'으로 수렴되지 않으며, 다양한 형태의 욕망을 드러내고 이를 위해 갈등을 감수하며 서사를 이끌어간다. 이 과정에서 여성 캐릭터는 단순히 변화하는 것이 아니라, 작품 전체의 규범과 긴장을 뒤흔드는 존재로 기능한다.

특히 〈팔이피플〉의 주연, 《블랙스완》의 니나, 《부부의 세계》의 지선우, 《안나》의 유미는 각기 다른 욕망을 품은 여성으로서 주체적으로 선택하고, 때로는 그 선택의 대가로 자멸에 이르기도 한다. 이들의 욕망은 생존, 복수, 예술적 완벽성, 신분 상승 등으로 다양하지만, 공통적으로는 여성에게 금기시되거나 억압 되던 감정과 목표라는 점에서 중요한 사회적 함의를 지닌다.

"그들은 왜 욕망하게 되었는가?"

"그들은 어떤 방식으로 욕망을 실현하려 했는가?"

"그 욕망의 결말은 어떤 메시지를 전달하는가?"

이 질문을 바탕으로 개별 작품의 서사 구조, 캐릭터의 욕망 서사, 감정의 방향성 등을 시멘틱 데이터로 구성하고 종합적으로 분석하고자 한다.

개요: 웹툰 <팔이피플> 소개

| 이미지 |

|

|---|---|

| 이미지 출처 | 링크 |

| 장르 | 여성 복수극, 블랙 코미디, 스릴러, 피카레스크 |

| 제작진 | 스토리: 매미/작화: 희세 |

| 원작/원안 | |

| 성과 | 네이버 웹툰 주간 랭킹 1위 달성 |

| 개봉일 | |

| 상영시간 | |

| 방송기간 | 1부: 2021. 07. 18. ~ 2023. 03. 05.

2부: 2023. 10. 22. ~ 2025. 03. 09 |

| 방송횟수 | 146화 |

시놉시스

SNS에서 육아용품 파는 평범한 유부녀 박주연, 그녀의 고등학교 동창인 김예희는 팔로워 70만의 셀럽으로 엄청난 부와 명성을 누리는 중이다. 박주연은 김예희를 미워하는 동시에 집착하고 있는데, 과연 그녀는 김예희의 과거를 폭로하고 셀럽으로 올라설 수 있을까?[1]

질투에서 비롯된 박주연의 선택, 그 끝은 어디일까? 김예희는 과연 주연의 그림자에서 벗어나 자신의 삶을 되찾을 수 있을까?

주요 등장인물 관계도

요약 영상

웹툰 <팔이피플>의 와 박주연과 김예희

웹툰 <팔이피플>의 박주연과 김예희의 관계는 복잡한 심리적 메커니즘과 얽힌 감정의 충돌을 보여주는 애증 관계라고 볼 수 있다.

이들의 관계는 단순한 질투나 경쟁심을 넘어, 이상화, 양가감정, 나르시시즘 손상, 조종 욕구, 자기합리화 등의 심리적 요소들이 교차하며 구성된다.

초기의 주연은 예희를 이상화하며 바라본다. "예희는 너무 예쁘고 사교성 있어. 그녀는 최고야."라는 생각은 주연이 예희를 자기보다 우월한 존재로 바라보는 이상화의 전형이다. 이러한 이상화는 주체가 자신의 열등감을 감추기 위해 대상을 숭배하는 심리에서 비롯된다. 그러나 시간이 흐르며 주연은 예희에 대해 질투와 시기심을 느끼기 시작한다. "그렇지만 내가 가진 걸 못 가져서 너무 부럽고 내가 너무 작아 보여."라는 감정은 이상화가 질투로 전환되는 순간이다.

이러한 감정은 곧 예희를 끌어내림으로써 자신을 방어하려는 합리화로 이어진다. 주연은 예희가 임신했다는 소문을 듣고, "그녀는 비정상이야. 일탈했어. 나는 모범생이야."라고 생각하며 예희의 가치를 깎아내리려 한다. 이는 나르시시즘의 상처를 보상하려는 자아방어의 일종이다. 동시에, 주연은 예희에게 "도와줘야겠다", "나는 정상이니까"라는 태도로 도덕적 우월감을 갖고 접근하며, 자신이 관계를 주도한다는 환상에 빠진다.

이러한 복합 감정은 친밀한 척하면서도 조종하고 싶어 하는 양가감정의 형태로 나타난다. 주연은 예희와만 공유하는 ‘비밀’을 통해 독점적 친밀감을 느끼며, 예희의 존재에 의존하려 한다. 하지만 동시에 그녀를 통제하고 싶어하며, 그녀의 평판을 무너뜨리는 데에도 가담하게 된다. 이는 멜라니 클라인이 말한 양가감정과, 예희를 통제하려는 투사적 동일시(Projective Identification) 개념으로 해석할 수 있다.

시간이 지나 1부에서 주연은 예희가 인플루언서로서 성공하는 모습을 보며 질투를 느끼고, 몰래 그녀의 안티 계정을 만들면서도 겉으로는 친한 척을 한다. 이는 양가감정과 나르시시즘 손상이 공존하는 심리적 상태이다. 주연은 예희를 동경하면서도, 동시에 자신의 자아상을 회복하기 위해 그녀를 비난하고 조롱하는 이중적 행동을 보인다.

2부에 이르러, 주연은 예희에게 누명을 씌워 감옥에 보내는 데 가담한다. 그러나 이후 예희가 석방되고 복수를 준비하자, 주연은 "난 널 정말 좋아했는데 왜 이러는 거야!"라고 외친다. 이는 자신이 조종하고자 했던 예희가 자신에게서 벗어나 독립적으로 움직이기 시작한 것에 대한 분노이며, 동시에 자신의 서사적 중심이 무너졌다는 사실에 대한 당혹감이다. 주연은 자신이 늘 중심인물이라고 믿어왔으나, 예희의 복수는 그 믿음을 깨뜨린다. “난 너를 좋아했는데”라는 감정 표현은 실질적으로 “넌 내가 설정한 방식대로 행동하지 않아. 그래서 실망이야.”라는 의미를 담고 있다. 이는 사랑의 형태를 띤 자기애적 조종 욕구이며, 진정한 애정이 아닌 소유에 가까운 감정이다.

결국 주연은 자신의 죄를 정당화하고 예희의 반응을 과장되게 비난하며 죄책감을 회피하려 한다. 이는 배신자의 자기기만이며, 자신은 피해자라고 주장함으로써 내적 갈등을 회피하려는 정형화된 반응이다.

요약하자면, 주연과 예희의 관계는 다음과 같은 감정 구조를 따른다: 이상화 → 질투 → 조종 → 파괴

이 관계는 단순한 친구 간의 갈등의 서사가 아니라, 현대 콘텐츠 속에서 반복적으로 나타나는 욕망하는 여성 캐릭터가 갖는 전형적인 서사 구조를 보여준다.

드라마 <안나>

| 이미지 |

|

|---|---|

| 이미지 출처 | 링크 |

| 장르 | 드라마, 미스터리, 스릴러, 피카레스크 |

| 제작진 | 감독: 이주영 |

| 원작/원안 | 정한아의 장편소설 《친밀한 이방인》 |

| 성과 | <안나> 방영 이후 한 달 만에 약 60만 명의 쿠팡플레이 가입자 추가 유입[2] |

| 개봉일 | |

| 상영시간 | |

| 방송기간 | 쿠팡 플레이 2022년 6월 24일 ~ 2022년 7월 9일 |

| 방송횟수 | 쿠팡 플레이 6화, 감독판 8화 |

주요 등장인물 관계도

요약 영상

드라마 <안나>의 유미와 안나

쿠팡플레이 오리지널 드라마 <안나>는 가난한 현실 속에서 살아가던 이유미가 우연히 접한 상류층 여성 이안나(본명 현주)의 삶을 훔치면서 벌어지는 정체성 혼란과 내면의 붕괴를 그린 작품이다.

유미는 예술고등학교에 다녔지만 집안 사정으로 인해 중퇴하고, 청소 노동과 같은 비정규직을 전전한다.

그러던 중 유미는 이안나(본명 현주)라는 재벌가 출신 엘리트 여성의 비서로 일하면서 그녀의 신상 정보를 모두 알게 돼 이안나(본명 현주)로 살 수 있는 기회를 얻고, 충동적으로 그녀의 삶을 모방하기 시작한다. 이후 복잡한 상황에 휘말려 유미는 완벽하게 '안나'로 살아가게 된다.

이 드라마에서 ‘유미’와 ‘안나’는 두 명의 다른 인물(유미와 현주)을 뜻하기도 하지만, 동시에 하나의 인물 안에서 분열되고 충돌하는 두 개의 자아를 상징한다.

유미는 현실에서 좌절한 자신을 부정하고, 안나라는 이름을 통해 자신이 되고 싶었던 이상화된 자아를 구현한다.

'안나’는 단순한 타인이 아니라, 유미가 도달하고자 했던 성공과 풍요, 존중받는 삶의 상징이자 욕망의 대상이다.

유미는 그 욕망을 충족시키기 위해 자신을 감추고 거짓된 정체성으로 살아가게 된다.

안나로 살아가는 동안 유미는 상류층 교육과 직업, 결혼까지 모두 손에 넣지만, 그 과정은 거짓으로 덧칠되어 있다.

그녀가 살아가는 삶은 완전한 것이 아니라 불안정한 허구이며, 이 허구는 시간이 지날수록 유미를 잠식해간다.

'안나'는 유미가 이상화한 자아이자, 동시에 유미가 스스로를 속이기 위해 만든 가면이기도 하다.

이처럼 유미는 ‘안나’라는 이름을 통해 현실을 탈출하려 했지만, 그 정체성은 점점 그녀의 진짜 자아를 지워버리고 만다.

처음에는 능동적으로 선택한 삶처럼 보이지만, 시간이 갈수록 유미는 점점 스스로가 누구였는지 조차 잊게 되고,

결국 ‘유미’도 ‘안나’도 아닌 정체불명의 존재로 변모한다. 이는 단순한 사기극이 아니라, 욕망이 만들어낸 자아의 분열과 그 파괴의 서사다.

결말에 진짜 안나 현주가 유미를 찾아와 돈을 주지 않으면 유미가 자신을 도용한 것을 폭로한다고 협박하자

자신의 진짜 정체가 드러날까 두려워하던 유미의 내적 갈등은 절정을 맞는다.

그러나 그런 고민이 무색하게도 이미 유미가 안나가 아니라는 것을 알고 있었던 남편 지훈이 안나(본명 현주)를 죽여주고 모든 문제가 끝나는 듯 한데,

유미는 돌연 지훈을 죽이고 자신의 정체를 밝히고 그녀가 그토록 바라던 성공과 명예를 져버린채

아무도 자신을 모르는 캐나다로 잠적하고 그곳에서도 중국인 행세를 하며 가짜 인생을 살아간다.

결국 <안나>는 이유미라는 인물이 이상화한 ‘안나’를 좇으며 겪는 자아의 해체 과정을 통해, ‘나는 누구인가’라는 근원적인 물음을 제기한다.

유미와 안나의 관계는 욕망과 모방이라는 내적 긴장을 중심으로, 스스로를 삼키는 파국적 서사로 귀결된다.

드라마 <부부의세계>

| 이미지 |

|

|---|---|

| 이미지 출처 | 링크 |

| 장르 | 여성복수극, 피카레스크, 스릴러 |

| 제작진 | 감독: 모완일, 김성진 |

| 원작/원안 | BBC One 드라마, 〈Doctor Foster〉 |

| 성과 | 전국 최고 시청률: 28.371%,

수도권 최고 시청률: 31.669% |

| 개봉일 | |

| 상영시간 | |

| 방송기간 | JTBC 2020년 3월 27일 ~ 2020년 5월 16일 |

| 방송횟수 | 16부작 + 스페셜 2부작 |

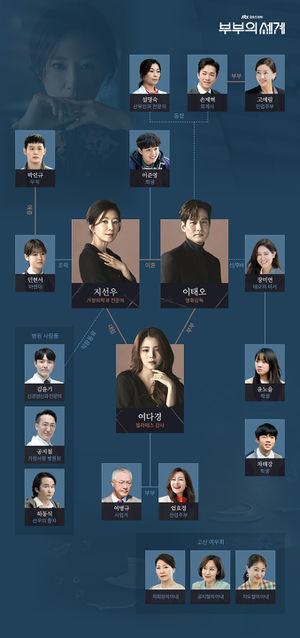

주요 등장인물 관계도

요약 영상

드라마 <부부의 세계>의 여다경과 지선우

드라마 <부부의 세계>의 여다경과 지선우의 관계는 단순히 남편 이태오를 사이에 둔 내연녀와 아내의 대립 관계가 아니다.

이 둘의 관계에는 이상화와 탈이상화, 그리고 자기애적 대상 이상화가 교차하며, 복잡한 심리적 긴장을 구성한다.

특히 여다경은 지선우를 중심으로 자기애적 투사를 수행하며, 지선우 그 자체가 되기를 욕망하는 인물로 해석될 수 있다.

여다경은 처음에는 자유롭고 관능적인 자신만의 매력을 가진 인물로 등장하지만, 지선우를 마주하면서 점차 내면의 균열을 드러낸다.

그녀는 부모의 부와 권력에 등 떠밀려 살아온 인물로, 불완전한 애착을 가진 인물이다.[3]

지선우는 외적으로 성공하고 지적이며 가정적 이상을 실현한 존재다. 여다경은 지선우를 깔보는 듯 행동하지만,

동시에 그녀처럼 되고 싶어 한다. 이는 자기애적 대상 이상화에 해당한다. 여다경에게 지선우는 자신의 결핍을 자극하는 이상화된 타자이며, 그녀의 자리를 차지하고자 하는 욕망은 단순한 질투가 아니라, 이상화된 자아상에의 동일시 욕망이다.

여다경은 지선우를 주위 사람들로부터 고립시키고 지선우와 이태오를 이혼시킨다.

지선우와 이태오가 이혼한 뒤, 여다경은 마침내 지선우의 자리를 차지한다.

그러나 그녀가 욕망한 진정한 자리는 단지 이태오의 아내라는 지위가 아니라, 지선우라는 인물 자체의 페르소나였다.

결혼 후 여다경은 이전에 비웃던 지선우의 옷차림, 말투, 생활방식을 그대로 흉내 내기 시작한다.

이는 그녀가 이태오를 욕망한 것이 아니라, 지선우 그 자체를 욕망했던 것을 보여준다.

그러나 이런 동일시는 궁극적으로 실패할 수밖에 없다.

나르시시즘에서의 동일시는 외부 대상을 자신의 자아 이상으로 삼고 그것을 완전히 흡수하려 하지만, 현실에서 그 간극은 쉽게 노출되고 좌절을 일으킨다.

여다경 역시 ‘지선우처럼 되고 싶다’는 욕망을 현실화하려다 결국 자기 정체성의 불안정성, 그리고 탈이상화 과정에서의 분노와 공허함을 경험하게 된다.

이는 곧 자아가 붕괴되는 과정이며, 그녀가 끝내 얻은 것은 승리가 아닌 내면의 불안과 자기기만의 삶이다.

결국 《부부의 세계》에서 여다경과 지선우의 관계는 남편을 사이에 둔 경쟁이 아니라,

여다경이 이상화한 여성과 그 이상을 향한 동일시 욕망, 그리고 그것이 무너지는 나르시시즘적 실패의 서사이다.

여다경은 지선우를 무너뜨리는 데 성공했지만, 정작 그녀 자신은 지선우를 완전히 대체하지 못했다.

오히려 지선우의 복제물이 되는 과정을 통해, 자신이 원한 것이 사랑이 아니라 타인의 삶, 즉 자기 이상이었음을 깨닫는 비극의 주체가 된다.

이는 자기애적 욕망이 불러온 파국이며, 욕망의 대상을 통해 자기를 정의하려 한 인물이 결국 자아 상실에 도달하는 과정이다.

영화 <블랙스완>

| 이미지 |

|

|---|---|

| 이미지 출처 | 링크 |

| 장르 | 드라마, 스릴러 |

| 제작진 | 감독: 대런 애러노프스키 |

| 원작/원안 | 안드레스 하인즈 |

| 성과 | 월드 박스오피스 $329,398,046 |

| 개봉일 | 미국: 2010년 12월 3일,

한국: 2011년 2월 24일 |

| 상영시간 | 108분 (1시간 48분) |

| 방송기간 | |

| 방송횟수 |

요약 영상

영화 <블랙스완>의 니나와 릴리

영화 <블랙 스완>의 니나와 릴리의 관계는 단순한 라이벌 관계가 아니라 심리적 투사, 욕망, 자아 통합이라는 주제를 드러내는 고차원적인 관계이다.

니나와 릴리는 작품 속에서 블랙스완 발레 무대에서 주인공 블랙스완 자리를 두고 경쟁하는 발레리나들이다. 니나는 그전부터 백조의 호수의 백조를 연기 한 인물로,

블랙 스완의 주인공 자리 또한 열망하고 있으며 블랙스완 역의 경쟁자로 등장한 릴리에게 적대감을 느낀다.

자유롭고 본능적인 릴리는, 통제적인 어머니에 의해 완벽주의적이고 억압된 니나가 표현하지 못하는 블랙스완의 이미지를 자연스럽게 구현하는 인물이다.

이러한 특성 때문에 니나는 릴리에게 위협을 느끼는 동시에 강한 매혹을 느끼고, 그녀를 통해 자신의 억눌린 본능과 욕망을 마주하게 된다.

릴리는 니나에게 술, 약, 성적 일탈을 유도하며 그동안 통제되어온 니나의 무의식을 자극하는 역할을 한다. 이 과정에서 두 사람의 관계는 단순한 경쟁자가 아닌, 감정적 긴장과 심리적 밀착으로 나아간다.

특히 니나는 릴리가 자신의 역할을 빼앗을 것이라는 불안과 질투에 사로잡히면서도, 그녀를 통해 억압된 자아를 해방시키는 이중적 태도를 보인다.

이러한 관계의 본질은 점점 더 모호해진다. 릴리가 실제로 존재하는 인물인지, 아니면 니나의 환각인지 알 수 없는 장면들이 등장하면서

릴리는 점차 니나 내면의 어두운 그림자, 즉 이드의 상징으로 전환된다.

밤중에 릴리가 찾아왔다고 주장하는 니나의 말과 달리, 어머니는 아무도 오지 않았다고 말한다. 또한 거울과 그림자 속에서 반복적으로 나타나는 릴리의 모습은 그녀가 니나의 불안, 욕망, 질투심을 투영한 환상임을 암시한다.

결정적인 클라이맥스에서는 니나가 릴리와 격렬히 싸우고 거울 조각으로 그녀를 찔러 살해하지만, 무대를 하던 중 자신이 찔렸음을 깨닫는다.

니나가 찌른 것은 릴리가 아니라, 자기 안의 억압된 자아였던 것이다.

결국 니나는 흑조와 백조, 억제와 해방, 질서와 혼돈이라는 양극의 자아를 통합하고, 무대에서 완벽한 마지막 연기를 해낸다.

이처럼 릴리는 니나에게 억눌린 욕망과 어두운 본능을 대표하는 인물이자, 경쟁자이며, 니나의 일부이다.

즉, 릴리는 니나가 통제된 자신을 깨고, 본능을 받아들이도록 이끌며 자아 분열과 자아 통합이라는 심리적 여정을 상징적으로 구현하는 존재다.

릴리와 니나의 관계는 단순한 라이벌 구도를 넘어서, 니나가 자신의 어두운 자아를 직면하고 수용하며 완성된 주체로 거듭나는 심리적 여정을 상징한다.

릴리를 ‘이기고’ 자신을 찌르는 그 마지막 장면은 곧 니나가 내면의 그림자를 흡수하고 완전한 자아를 이루는 상징적 순간이라 할 수 있다.

시멘틱 스토리텔링

욕망이 생기는 빈틈

르네 지라르의 욕망의 삼각형

온톨로지

클래스와 노드 구성

| Class | Definition/Remarks | Node |

|---|---|---|

| Work | 작품 | (드라마)안나, 팔이피플, 블랙스완, 부부의_세계 |

| Character | 작품 속 인물 | (캐릭터)안나, 유미, 지훈, 김예희, 박주연, 릴리, 니나, 여다경, 지선우 |

| Theory | 르네 지라드의 욕망의 삼각형 이론에서 사용되는 단계와 연구자가 생각한 단계가 생기는 원인에 관한 분석을 포함함 | T1모방_욕망, T2모방, T3희생양_메커니즘, T4파국적_귀결, 질투, 동경, 비교, 차이 |

| Background | 캐릭터의 성장 과정에서 이후 상태에 영향을 끼치는 중요한 배경들을 다룸. 다만, 질투를 주제로 하는 서사들은 질투 주체가 주인공이고 대상은 철저히 대상화되므로 질투 주체의 배경은 다루지 않기 때문에 질투 주체의 배경만 다룸 | 가난함, 애착_형성_불완전, 애착_형성_불완전_추측, 엄격한_엄마 |

| Feature | Background을 바탕으로 한 현재의 성격이나 가치관, 혹은 외적 특징 등 캐릭터가 지금 가지고 있는 내적, 외적 특징을 다룸 | 성공강박, 허영심_있는, 경제적_풍요,안락한_가정_형성, 안락한_가정_집착, 관능적인, 정숙함, 아름다움, 못생김, 억압된_자유, 자유로움 |

| Invasion | 질투의 주체가 질투의 대상의 삶에 침입한 방법이나 사건. Theory Class의 T2모방 node의 방법에 해당한다. | 남편과_불륜, 신분_도용, 직업_모방, 연기와_모방 |

| Scapegoating | 질투의 주체가 질투의 대상을 희생양으로 만들어 자신의 욕망을 완성하는 사건이다. Theory Class의 T3희생양_메커니즘이 발생하는 사건에 해당한다. | 살해, 사회적_매장 |

| Collapse | 질투의 주체가 결국 파국을 맞는 사건이다. Theory Class의 T4파국적_귀결에 해당하한다. | 사회적_죽음, 자아의_죽음, 자아의_죽음이자_통합, 죽음, 살해당함 |

| Result | 일련의 질투와 모방 행위를 거친 질투의 주체가 Collapse를 맞이 했을 때 어떤 내적, 외적 결과를 맞았는지 설명한다. | 명예_상실, 완전한_고립, 욕망자체가_부정당함 |

릴레이션 구성

| Relation | Domain | Range | Definition | Example |

|---|---|---|---|---|

| appearsIn | Character | Work | (캐릭터)는(작품)에 등장한다 | 여다경 부부의_세계 appearsIn |

| hasFeature | Character | Feature | (캐릭터)는 (특징)이라는 특징을 가진다. | 여다경 안락한_가정_집착 hasFeature |

| hasBackground | Character | Background | (질투 주체)는 (배경)이라는 배경을 갖는다. | 여다경 애착_형성_불완전_추측 hasBackground |

| endsIn | Character | Collapse | (질투 주체)는 (질투 주체의 파국)을 맞는다. | 여다경 자아의_죽음 endsIn |

| uses | Character | Invasion | (질투 주체)는 (Invasion의 방법)을 사용해 질투 대상의 삶에 침입하고 그를 모방한다. | 남편과_불륜 Invasion 남편과_불륜 |

| isTargetOf | Character | Invasion | (질투 대상)은 (Invasion의 방법)을 당하는 대상이다. | 지선우 남편과_불륜 isTargetOf |

| usesScapegoating | Character | Scapegoating | (질투 주체)는 (Scapegoating 사건)으로 희생양을 만들었다. | 여다경 사회적_매장 usesScapegoating |

| isScapegoatOf | Character | Scapegoating | (질투 대상)은 (Scapegoating 사건)의 희생양이다. | 지선우 사회적_매장 isScapegoatOf |

| isRelatedTo | ANY | ANY | ||

| hasHusband | Character | Character | (캐릭터 A)는 (캐릭터 B)를 남편으로 가진다. | 유미 지훈 hasHusband |

| isRevengeOf | Collapse | Character | (질투 주체의 파국)은 (캐릭터)의 복수이다. | 살해당함 김예희 isRevengeOf |

| envy | Feature | Feature | (질투 주체의 Feature)은 (질투 대상의 Feature)을 질투하게 만든다. | 안락한_가정_집착 안락한_가정_형성 envy |

| isExampleOf | Invasion, Scapegoating, Collapse | Theory | (이러한 사건)은 (Theory)의 예시이다. | 남편과_불륜 T2모방 isExampleOf |

| sequence | Theory | Theory | (선행이론) 다음에 (후행 이론)이 다음 순서이다. | 질투 T1모방_욕망 sequence, T1모방_욕망 T2모방 sequence |

네트워크 그래프

정보 출처

사진 출처

작품 참고 자료

이론 참고 자료

- Otto Kernberg, Borderline Conditions and Pathological Narcissism (1975)

- Nancy McWilliams, Psychoanalytic Diagnosis (1994) — 이상화-탈이상화가 나르시시즘 성격에서 어떻게 작동하는지를 설명

- Heinz Kohut, The Analysis of the Self (1971)

- 이상화의 개념

- 멜라니 클라인의 분열

- 오토 컨버그의 자기애 이론

- Jennifer Freyd, Betrayal Trauma: The Logic of Forgetting Childhood Abuse (1996)

- 코헛의 자기 심리학

- self psychology

- 나르시시스트는 자존감이 낮다

- Girard, René. Deceit, Desire, and the Novel: Self and Other in Literary Structure. Johns Hopkins University Press, 1965.

- Girard, René. Violence and the Sacred. Johns Hopkins University Press, 1977.

- Girard, René. Things Hidden Since the Foundation of the World. Stanford University Press, 1987.

- Girard, René. Battling to the End: Conversations with Benoît Chantre. Michigan State University Press, 2010.

- Mulvey, Laura. Visual Pleasure and Narrative Cinema. Screen, vol. 16, no. 3, 1975

주석

- ↑ 팔이피플 시놉시스

- ↑ 안나 성과 분석 기사

- ↑ 한소희. "한소희(Han So-hee)가 생각하는 '여다경' ☞ 부모에게 등 떠밀려 살아온 인물". 《부부의 세계》 스페셜 1회, YouTube, 2020년. https://www.youtube.com/watch?v=4ejMVURqOuw (26초부터).