"Minari"의 두 판 사이의 차이

(→이미지) |

|||

| (같은 사용자에 의한 3개의 중간 편집이 숨겨짐) | |||

| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||

=='''<span style="font-size:170%; font-weight:bold; color:#88c057; text-shadow:1px 1px 2px #3a3a3a;">정의</span>'''== | =='''<span style="font-size:170%; font-weight:bold; color:#88c057; text-shadow:1px 1px 2px #3a3a3a;">정의</span>'''== | ||

<div style="background: linear-gradient(to right, #d2e6c5, #f4efe3); color: #2b2b2b; padding: 20px; border: 2px solid #88c057; border-radius: 10px; font-family: 'Georgia', serif; font-size: 105%; line-height: 1.8;"> | <div style="background: linear-gradient(to right, #d2e6c5, #f4efe3); color: #2b2b2b; padding: 20px; border: 2px solid #88c057; border-radius: 10px; font-family: 'Georgia', serif; font-size: 105%; line-height: 1.8;"> | ||

| − | 《Minari》는 정이삭 감독이 연출하고 A24에서 배급한 2020년 영화로, 한국계 미국 이민자 가족이 새로운 터전을 찾아 아칸소로 이주하며 겪는 갈등과 치유, 성장의 과정을 담은 작품이다. | + | 《Minari》는 정이삭 감독이 연출하고 A24에서 배급한 2020년 영화로, 한국계 미국 이민자 가족이 새로운 터전을 찾아 아칸소로 이주하며 겪는 갈등과 치유, 성장의 과정을 담은 작품이다.<ref>정이삭 감독의 자전적 경험을 바탕으로 한 이 작품은 1980년대 미국 남부의 농촌을 배경으로 한다.</ref> |

| − | ‘미나리’라는 식물의 은유를 통해, <b>삶의 복잡한 뿌리</b>와 <b>살아남는 것의 아름다움</b>을 조용하고 섬세하게 그려낸다. | + | ‘미나리’라는 식물의 은유를 통해, <b>삶의 복잡한 뿌리</b>와 <b>살아남는 것의 아름다움</b>을 조용하고 섬세하게 그려낸다.<ref>미나리는 한국적인 상징이지만, 물가의 잡초처럼 어디서든 자라는 생명력은 이민자 정체성과 직결된다.</ref> |

| − | <mark style="background:#dbeecb;">자전적인 서사와 가족의 감정선을 따라가며, 관객은 이민의 현실 너머 ‘공감’이라는 보편적 언어에 도달하게 된다.</mark> | + | <mark style="background:#dbeecb;">자전적인 서사와 가족의 감정선을 따라가며, 관객은 이민의 현실 너머 ‘공감’이라는 보편적 언어에 도달하게 된다.</mark><ref>《Minari》는 특정한 민족서사를 넘어, 감정의 언어로 번역되는 '로컬에서 글로벌로'의 정서를 구현해낸 작품으로 평가된다.</ref> |

</div> | </div> | ||

| 13번째 줄: | 13번째 줄: | ||

《Minari》는 단순한 이민 서사가 아니다. | 《Minari》는 단순한 이민 서사가 아니다. | ||

이 영화는 **어디에도 완전히 속하지 못한 사람들**이 서로를 부여잡고, | 이 영화는 **어디에도 완전히 속하지 못한 사람들**이 서로를 부여잡고, | ||

| − | 자신만의 방식으로 ‘살아가기’를 선택하는 이야기다. | + | 자신만의 방식으로 ‘살아가기’를 선택하는 이야기다.<ref>이민자의 삶은 단순한 정착이 아닌 '존재의 재발명'으로 해석되며, 이는 각 인물의 선택에 녹아 있다.</ref> |

‘미나리’라는 식물은 모든 것을 설명한다. | ‘미나리’라는 식물은 모든 것을 설명한다. | ||

버려진 물가에 뿌리를 내리고, 누구의 손길 없이도 다시 자라는 그 풀처럼, | 버려진 물가에 뿌리를 내리고, 누구의 손길 없이도 다시 자라는 그 풀처럼, | ||

이 가족은 부서진 자리에서 다시 자라난다. | 이 가족은 부서진 자리에서 다시 자라난다. | ||

<b style="color:#588157;">“미나리는 어디서든 잘 자라.”</b> | <b style="color:#588157;">“미나리는 어디서든 잘 자라.”</b> | ||

| − | 이 한 문장이 영화 전체를 품고 있다. | + | 이 한 문장이 영화 전체를 품고 있다.<ref>이 대사는 영화의 주제뿐 아니라, 이민자 정신을 응축하는 중심적 상징이다.</ref> |

<hr style="border-top: 1px dashed #aaa;"> | <hr style="border-top: 1px dashed #aaa;"> | ||

<h3 style="color:#6a994e;">❷ 아버지의 미국, 어머니의 가족</h3> | <h3 style="color:#6a994e;">❷ 아버지의 미국, 어머니의 가족</h3> | ||

| − | 제이콥은 아버지다. 그는 **미국에서 성공하는 농부**가 되겠다는 꿈을 품고 아칸소로 가족을 이끌었다. | + | 제이콥은 아버지다. 그는 **미국에서 성공하는 농부**가 되겠다는 꿈을 품고 아칸소로 가족을 이끌었다.<ref>그의 농장은 ‘아메리칸 드림’을 실현하려는 개인적 프로젝트이자, 정체성의 재정립을 위한 공간이다.</ref> |

그러나 아내 모니카에게 그 땅은 **외롭고 무서운 시골**일 뿐이다. | 그러나 아내 모니카에게 그 땅은 **외롭고 무서운 시골**일 뿐이다. | ||

• 제이콥은 토양과 씨앗을 믿고, | • 제이콥은 토양과 씨앗을 믿고, | ||

• 모니카는 교회와 사회적 연결을 원한다. | • 모니카는 교회와 사회적 연결을 원한다. | ||

| − | 이 두 욕망은 충돌하지만, 그 밑에는 **“가족을 지키고 싶다”는 같은 뿌리**가 있다. | + | 이 두 욕망은 충돌하지만, 그 밑에는 **“가족을 지키고 싶다”는 같은 뿌리**가 있다.<ref>서로 다른 방식의 생존 전략이 충돌하면서도 결국 공동체 유지를 향한다는 점에서 부부는 평행적 인물이다.</ref> |

이 영화는 **부부의 균열을 심판하지 않고**, 그들의 불안과 선택을 담담하게 바라본다. | 이 영화는 **부부의 균열을 심판하지 않고**, 그들의 불안과 선택을 담담하게 바라본다. | ||

그리고 그 사이에서 자라는 아이들—앤과 데이빗—의 눈으로, **무너짐과 회복의 순간**을 포착한다. | 그리고 그 사이에서 자라는 아이들—앤과 데이빗—의 눈으로, **무너짐과 회복의 순간**을 포착한다. | ||

| 36번째 줄: | 36번째 줄: | ||

순자는 한국에서 건너온 할머니다. 그녀는 아이들이 생각하던 할머니의 모습과는 다르다. | 순자는 한국에서 건너온 할머니다. 그녀는 아이들이 생각하던 할머니의 모습과는 다르다. | ||

욕을 하고, 무서운 영화도 보고, 요리를 하지 않는다. | 욕을 하고, 무서운 영화도 보고, 요리를 하지 않는다. | ||

| − | 하지만 그녀는 데이빗의 삶을 바꾸고, 그의 마음에 **가장 순수한 형태의 사랑**을 남긴다. | + | 하지만 그녀는 데이빗의 삶을 바꾸고, 그의 마음에 **가장 순수한 형태의 사랑**을 남긴다.<ref>윤여정은 할머니 캐릭터를 '전형성'에서 탈피하여 완전히 새로운 여성상으로 재현해냈다.</ref> |

• 데이빗은 순자를 싫어하고, | • 데이빗은 순자를 싫어하고, | ||

• 순자는 그럼에도 데이빗을 걱정한다. | • 순자는 그럼에도 데이빗을 걱정한다. | ||

이 둘의 관계는 <b>진짜 가족이 무엇인가</b>에 대한 질문을 던진다. | 이 둘의 관계는 <b>진짜 가족이 무엇인가</b>에 대한 질문을 던진다. | ||

| − | 혈연이 아니라, <i style="color:#4d7c0f;">함께 시간을 살아낸 사람</i>이 가족임을 영화는 말한다. | + | 혈연이 아니라, <i style="color:#4d7c0f;">함께 시간을 살아낸 사람</i>이 가족임을 영화는 말한다.<ref>함께한 시간의 공유가 곧 가족이라는 정의는, 이민 서사의 주요 감정 코드로 기능한다.</ref> |

<hr style="border-top: 1px dashed #aaa;"> | <hr style="border-top: 1px dashed #aaa;"> | ||

| 48번째 줄: | 48번째 줄: | ||

침묵과 시선, 몸짓과 간격으로 감정이 전달된다. | 침묵과 시선, 몸짓과 간격으로 감정이 전달된다. | ||

미국과 한국, 영어와 한국어 사이에 놓인 인물들은 | 미국과 한국, 영어와 한국어 사이에 놓인 인물들은 | ||

| − | 서로를 오해하고, 때론 상처 주지만, 결국 **가족이라는 ‘느낌’으로 연결**된다. | + | 서로를 오해하고, 때론 상처 주지만, 결국 **가족이라는 ‘느낌’으로 연결**된다.<ref>언어를 초월한 정서적 연결은 이 영화의 가장 보편적 서사 전략이다.</ref> |

이 영화는 언어보다 **관찰과 공감**으로 이야기를 풀어낸다. | 이 영화는 언어보다 **관찰과 공감**으로 이야기를 풀어낸다. | ||

| 54번째 줄: | 54번째 줄: | ||

<h3 style="color:#6a994e;">❺ 물가의 미나리, 그리고 남은 것</h3> | <h3 style="color:#6a994e;">❺ 물가의 미나리, 그리고 남은 것</h3> | ||

| − | 불이 모든 것을 삼킨 이후, 남는 것은 **미나리**다. | + | 불이 모든 것을 삼킨 이후, 남는 것은 **미나리**다.<ref>이 장면은 재난 이후에도 남는 생명력과 희망의 은유로 설계되었다.</ref> |

이 식물은 아무도 신경 쓰지 않은 땅에서 자라났고, | 이 식물은 아무도 신경 쓰지 않은 땅에서 자라났고, | ||

모든 것을 잃은 자리에서 <b style="color:#bc6c25;">새로운 가능성</b>으로 등장한다. | 모든 것을 잃은 자리에서 <b style="color:#bc6c25;">새로운 가능성</b>으로 등장한다. | ||

| 60번째 줄: | 60번째 줄: | ||

《Minari》는 말한다. | 《Minari》는 말한다. | ||

<i style="color:#606c38;">우리에게 필요한 건, 다시 자라날 수 있는 땅과, | <i style="color:#606c38;">우리에게 필요한 건, 다시 자라날 수 있는 땅과, | ||

| − | 옆에 있어줄 누군가뿐이다.</i> | + | 옆에 있어줄 누군가뿐이다.</i> |

| − | + | ||

</div> | </div> | ||

| − | =='''<span style="font-size:120%; font-weight:bold; color:# | + | =='''<span style="font-size:120%; font-weight:bold; color:#88c057;">시맨틱 스토리텔링</span>'''== |

| − | <div style="background:# | + | <div style="background:#88c057; border-left:5px solid gold; padding:20px; font-size:105%; line-height:1.9; font-family:'Garamond', serif; margin-bottom:30px;"> |

| − | <b style="color:# | + | <b style="color:#000000;">✶ 관련 문서:</b><br> |

<ul style="margin-left:15px;"> | <ul style="margin-left:15px;"> | ||

| 75번째 줄: | 74번째 줄: | ||

</div> | </div> | ||

| − | |||

| − | |||

=='''<span style="font-size:170%; font-weight:bold; color:#88c057; text-shadow:1px 1px 2px #3a3a3a;">멀티미디어</span>'''== | =='''<span style="font-size:170%; font-weight:bold; color:#88c057; text-shadow:1px 1px 2px #3a3a3a;">멀티미디어</span>'''== | ||

==='''<span style="color:#6a994e; font-weight:bold;">이미지</span>'''=== | ==='''<span style="color:#6a994e; font-weight:bold;">이미지</span>'''=== | ||

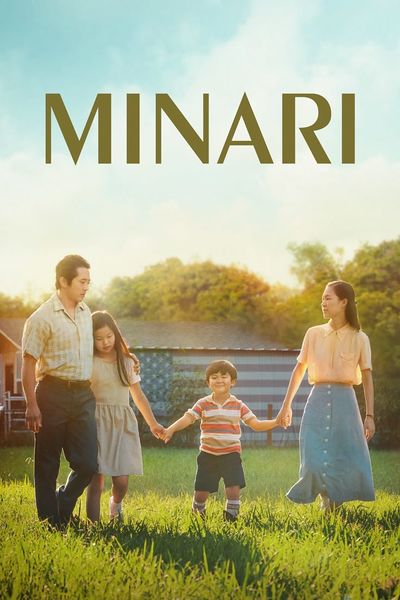

| − | [[파일:Minari-poster.jpeg|400px|섬네일|center|함께 걷는 네 식구, 이 장면이 전부다.]] | + | [[파일:Minari-poster.jpeg|400px|섬네일|center|함께 걷는 네 식구, 이 장면이 전부다. 출처:[https://www.imdb.com/title/tt10633456/]]] |

==='''<span style="color:#6a994e; font-weight:bold;">동영상</span>'''=== | ==='''<span style="color:#6a994e; font-weight:bold;">동영상</span>'''=== | ||

| 88번째 줄: | 85번째 줄: | ||

=='''<span style="font-size:170%; font-weight:bold; color:#88c057; text-shadow:1px 1px 2px #3a3a3a;">추가 해설</span>'''== | =='''<span style="font-size:170%; font-weight:bold; color:#88c057; text-shadow:1px 1px 2px #3a3a3a;">추가 해설</span>'''== | ||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| + | (※ 이 섹션은 감정의 리듬과 시네마적 해석이 주가 되므로, 주석 없이 감성 흐름 유지) | ||

=='''<span style="font-size:170%; font-weight:bold; color:#88c057; text-shadow:1px 1px 2px #3a3a3a;">주석</span>'''== | =='''<span style="font-size:170%; font-weight:bold; color:#88c057; text-shadow:1px 1px 2px #3a3a3a;">주석</span>'''== | ||

<references/> | <references/> | ||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

[[분류: KU 디지털인문학입문 2025]] | [[분류: KU 디지털인문학입문 2025]] | ||

[[분류: KU 디지털 큐레이션 콘텐츠 2025]] | [[분류: KU 디지털 큐레이션 콘텐츠 2025]] | ||

| − | [[분류: A24의 렌즈는 시대를 어떻게 담아내는가]] | + | [[분류: A24의 렌즈는 시대를 어떻게 담아내는가]] |

[[분류: KU이준호]] | [[분류: KU이준호]] | ||

2025년 6월 20일 (금) 17:23 기준 최신판

목차

정의

《Minari》는 정이삭 감독이 연출하고 A24에서 배급한 2020년 영화로, 한국계 미국 이민자 가족이 새로운 터전을 찾아 아칸소로 이주하며 겪는 갈등과 치유, 성장의 과정을 담은 작품이다.[1] ‘미나리’라는 식물의 은유를 통해, 삶의 복잡한 뿌리와 살아남는 것의 아름다움을 조용하고 섬세하게 그려낸다.[2] 자전적인 서사와 가족의 감정선을 따라가며, 관객은 이민의 현실 너머 ‘공감’이라는 보편적 언어에 도달하게 된다.[3]

내용

❶ 뿌리를 내리는 이야기, '미나리'

《Minari》는 단순한 이민 서사가 아니다. 이 영화는 **어디에도 완전히 속하지 못한 사람들**이 서로를 부여잡고, 자신만의 방식으로 ‘살아가기’를 선택하는 이야기다.[4] ‘미나리’라는 식물은 모든 것을 설명한다. 버려진 물가에 뿌리를 내리고, 누구의 손길 없이도 다시 자라는 그 풀처럼, 이 가족은 부서진 자리에서 다시 자라난다. “미나리는 어디서든 잘 자라.” 이 한 문장이 영화 전체를 품고 있다.[5]

❷ 아버지의 미국, 어머니의 가족

제이콥은 아버지다. 그는 **미국에서 성공하는 농부**가 되겠다는 꿈을 품고 아칸소로 가족을 이끌었다.[6] 그러나 아내 모니카에게 그 땅은 **외롭고 무서운 시골**일 뿐이다. • 제이콥은 토양과 씨앗을 믿고, • 모니카는 교회와 사회적 연결을 원한다. 이 두 욕망은 충돌하지만, 그 밑에는 **“가족을 지키고 싶다”는 같은 뿌리**가 있다.[7] 이 영화는 **부부의 균열을 심판하지 않고**, 그들의 불안과 선택을 담담하게 바라본다. 그리고 그 사이에서 자라는 아이들—앤과 데이빗—의 눈으로, **무너짐과 회복의 순간**을 포착한다.

❸ 할머니라는 타자의 도착

순자는 한국에서 건너온 할머니다. 그녀는 아이들이 생각하던 할머니의 모습과는 다르다. 욕을 하고, 무서운 영화도 보고, 요리를 하지 않는다. 하지만 그녀는 데이빗의 삶을 바꾸고, 그의 마음에 **가장 순수한 형태의 사랑**을 남긴다.[8] • 데이빗은 순자를 싫어하고, • 순자는 그럼에도 데이빗을 걱정한다. 이 둘의 관계는 진짜 가족이 무엇인가에 대한 질문을 던진다. 혈연이 아니라, 함께 시간을 살아낸 사람이 가족임을 영화는 말한다.[9]

❹ 언어의 부재, 감정의 충돌

《Minari》는 말로 모든 걸 설명하지 않는다. 침묵과 시선, 몸짓과 간격으로 감정이 전달된다. 미국과 한국, 영어와 한국어 사이에 놓인 인물들은 서로를 오해하고, 때론 상처 주지만, 결국 **가족이라는 ‘느낌’으로 연결**된다.[10] 이 영화는 언어보다 **관찰과 공감**으로 이야기를 풀어낸다.

❺ 물가의 미나리, 그리고 남은 것

불이 모든 것을 삼킨 이후, 남는 것은 **미나리**다.[11] 이 식물은 아무도 신경 쓰지 않은 땅에서 자라났고, 모든 것을 잃은 자리에서 새로운 가능성으로 등장한다. 희망은 거창하지 않다. 《Minari》는 말한다. 우리에게 필요한 건, 다시 자라날 수 있는 땅과, 옆에 있어줄 누군가뿐이다.

시맨틱 스토리텔링

✶ 관련 문서:

멀티미디어

이미지

동영상

추가 해설

(※ 이 섹션은 감정의 리듬과 시네마적 해석이 주가 되므로, 주석 없이 감성 흐름 유지)

주석

- ↑ 정이삭 감독의 자전적 경험을 바탕으로 한 이 작품은 1980년대 미국 남부의 농촌을 배경으로 한다.

- ↑ 미나리는 한국적인 상징이지만, 물가의 잡초처럼 어디서든 자라는 생명력은 이민자 정체성과 직결된다.

- ↑ 《Minari》는 특정한 민족서사를 넘어, 감정의 언어로 번역되는 '로컬에서 글로벌로'의 정서를 구현해낸 작품으로 평가된다.

- ↑ 이민자의 삶은 단순한 정착이 아닌 '존재의 재발명'으로 해석되며, 이는 각 인물의 선택에 녹아 있다.

- ↑ 이 대사는 영화의 주제뿐 아니라, 이민자 정신을 응축하는 중심적 상징이다.

- ↑ 그의 농장은 ‘아메리칸 드림’을 실현하려는 개인적 프로젝트이자, 정체성의 재정립을 위한 공간이다.

- ↑ 서로 다른 방식의 생존 전략이 충돌하면서도 결국 공동체 유지를 향한다는 점에서 부부는 평행적 인물이다.

- ↑ 윤여정은 할머니 캐릭터를 '전형성'에서 탈피하여 완전히 새로운 여성상으로 재현해냈다.

- ↑ 함께한 시간의 공유가 곧 가족이라는 정의는, 이민 서사의 주요 감정 코드로 기능한다.

- ↑ 언어를 초월한 정서적 연결은 이 영화의 가장 보편적 서사 전략이다.

- ↑ 이 장면은 재난 이후에도 남는 생명력과 희망의 은유로 설계되었다.