이명기 - 김홍도와의 교유

내용

동시대에 활동한 이명기와 김홍도는 둘 다 ‘국수(國手)’[1]로 불렸던 대가이다.[2] 1789년에는 사신으로 중국 북경에 함께 가 서양화법을 배우고 돌아왔고,[3] 1790년 용주사의 불화, 1791년 정조 어진, 1796년 서직수 초상을 함께 그릴 정도로 인연이 깊었다.[4]

| 어진 | 제작 연도 | 화원 |

|---|---|---|

| 정조어진 (익선관본) | 1781 | 주관화사: 한종유 / 동참화사: 김홍도 |

| 정조어진 (강사포본) | 1791 | 주관화사: 이명기 / 동참화사: 김홍도 |

| 정조어진 | 1796 | 이명기 |

북경에서 돌아온 이듬해 두 사람은 정조의 명을 받아 용주사 대웅보전의 후불탱화를 그렸다. 천주당의 성화를 보고 돌아와 서양식 명암법과 투시법을 전통 화법과 융합해 그렸으며, 이를 통해 정조가 당대의 새로운 문화를 담아 용주사를 조성하고자 했음을 추정할 수 있다.[6]

두 사람이 함께 그린 그림 중 가장 유명한 것은 〈서직수 초상〉이다. 이 그림은 서직수가 62세 때 이명기가 얼굴을 그리고 김홍도가 몸을 그려 완성하였다. 조선시대 초상화가 대부분 좌상인 데 반해 신발을 신지 않은 버선발 차림의 입상이며, 5년 전인 1791년 정조의 어진을 함께 그린 당대 최고 화가들의 합작이라는 점에서 매우 가치가 높은 작품이다.[7] 화면의 오른쪽 상단에 서직수가 직접 지은 글이 적혀 있다.

| |

李命基 畵面 金弘道 畵體 兩人 名於畵者 而不能畵 一片靈臺 惜乎 何不修道 於林下 浪費心力 於名山雜記 槩論 其平生 不俗也貴 丙辰 夏日 十友軒 六十二世翁 自評 이명기가 얼굴을 그리고 김홍도가 몸을 그렸다. 두 사람은 그림으로 이름났건만 한 조각 마음은 그리지 못했다. 애석하다. 어찌하여 임하(林下)에서 도를 닦지 않고 심력(心力)을 명산잡기(名山雜記)에 낭비했던가. 그 평생을 대략 논한다면 속되지 않았음은 귀하다고 하겠다. 병진년(1796년) 여름 십우헌(서직수) 예순두살 늙은이가 자신을 평하다. |

|

| - 서직수 자찬(自贊)[8] | ||

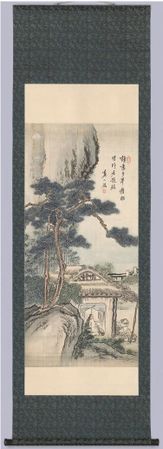

한 작품을 함께 그리는 것 외에도 두 사람은 서로의 작품 활동에 영향을 미친 것으로 보인다. 한 예로 이명기가 그린 산수화 〈송하독서도(松下讀書圖)〉에서는 나무의 필법이나 바위를 처리한 준법에서 김홍도의 화풍이 엿보인다.[9]

네트워크 그래프

멀티미디어

이미지

주석

- ↑ 실력(實力)이 한 나라에서 으뜸가는 사람.

- ↑ 이인숙의 옛 그림 예찬: 이명기(1756-?)·김홍도(1745-?)의 '서직수 초상', 매일신문, 2021.12.20.

- ↑ 김홍도 - 서민의 삶을 그림에 담다, 우리역사넷, 국사편찬위원회.

- ↑ 김남희의 그림 에세이: 이명기 ‘송하독서도(松下讀書圖)’, 영남일보, 2019.09.27.

- ↑ 박정혜, 황정연, 윤진영, 강민기, 『왕실문화총서 06 - 조선시대 궁중회화 3 왕의 화가들』, 돌베개, 2014, 363쪽.

- ↑ "용주사 삼세불회도는 정조때 김홍도팀 작품" 강관식 교수 논문서 밝혀, 동아일보, 2020.01.14.

- ↑ 『한국의 초상화: 역사 속의 인물과 조우하다』, 문화재청, 2007, 230쪽.

- ↑ 이인숙의 옛 그림 예찬: 이명기(1756-?)·김홍도(1745-?)의 '서직수 초상', 매일신문, 2021.12.20.

- ↑ 김남희의 그림 에세이: 이명기 ‘송하독서도(松下讀書圖)’, 영남일보, 2019.09.27.