도산기 KU

Meta Data

- 타입 : 문화유산

- 명칭: 도산기

- 문화재지정번호:

내용

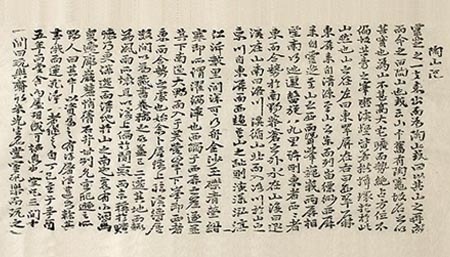

1561년(명종 16)에 이황이 제자들의 교육을 위해 안동의 陶山 兎溪里에 도산서당을 지었는데 이 글은 서당을 건립하고 그 감회를 읊은 글이다. 전체 글의 체제는 이황이 지은 <陶山記>와 詩들‚ 기대승이 지은 발문과 次韻詩들로 이루어져 있다. <도산기>에서는 주변의 경치와 건물의 위치 및 이름을 설명하고 이황 자신이 이 곳에서 자연과 벗삼아 유유자적하는 심경을 읊고 있으며 그 다음에 수록된 詩들은 주변의 절경이나 건물 하나하나에 각각 시 한 수씩을 맞춰 짓고 있다. 절경이나 서당 주변 건물에 맞춰 지은 七言 絶句 18수‚ 그 곳의 경치를 보고 느낀 감흥을 읊은 五言 雜詠 26수‚ 도산에서 조금 떨어진 곳에 위치한 곳의 경치를 노래한 別錄 4수가 차례로 실려 있다. 기대승의 발문에서는 발문을 짓게 된 동기와 이황의 도산시에 맞춰 차운시를 짓게 된 동기를 적고 있으며 그 뒤에 기대승이 지은 차운시 18편이 차례로 실려 있다. 원래 이황이 직접 쓴 記文과 시의 草稿를 문인 金就勵가 얻어 帖으로 裝幀하여 보관해오다가 기대승에게 보여주고 발문을 부탁한 뒤 다시 帖中 이황의 시에 대해 차운시를 지을 것을 요청해 기대승이 발문과 차운시를 지었다고 하며 이 글들을 모아 김취려가 편집한 것으로 생각된다. 이 책은 목판본으로 앞부분과 뒷부분의 字體가 다른데 앞의 이황의 記文과 시는 이황의 自筆을 그대로 板刻한 것으로 行草體이며 뒤의 기대승이 쓴 발문과 차운시는 楷書體이다. 版心이 없으며 그 자리에 版次(면수)가 표시돼 있고 頭注가 실려 있다. 한편 규장각에는 <奎 2086>의 ≪도산기≫외에 <古 3428-100>의 ≪도산기≫가 소장되어 있는데 <奎 2086>과 마찬가지로 목판본이고 내용도 완전히 동일하다. 책의 전체 크기는 <奎 2086>이 조금 크지만 안의 版面 크기나 字體는 완전히 같고 수록면수에 있어서 약간의 차이가 있는 경우도 있지만 이는 판심이 없는 탓으로 책 앞뒷면의 구분이 확실치 않아 製本時 혼동을 일으킨 것으로 생각된다. 이로 볼 때 이 두 책은 동일 판본으로 완전히 같은 책이라고 할 수 있다. 그런데 ≪도산기≫는 체제를 온전하게 갖춘 문집 형태의 글이 아니라 도산서당에 대한 이황의 記文과 시‚ 기대승의 발문과 차운시의 모음으로써 원래 ≪퇴계집≫ 안에 수록되어야 할 글이지만 문인들이 따로 帖을 만들어 보관해오다가 돌려보기 위해 문집과는 별도로 편집 간행한 것 같다. ≪퇴계집≫을 편집 간행할 때 詩 부분에 이 글을 포함시켜 현존하는 ≪퇴계집≫에 그 일부가 들어 있다. 즉 ≪퇴계집≫ 권3에 <陶山雜詠-幷記>라는 제목으로 이황의 <도산기>와 시 전체가 수록되었으며 기대승의 발문과 차운시는 빠져있다. 1574년 안동의 사림들이 이황의 학문과 덕행을 추모하기 위하여 도산서당의 뒤편에 도산서원을 창건하였고 현재 도산서원의 경내에 도산서당이 남아 있다.

출처:서울대규장각한국학연구원