KYC25KU

| 위키명함 | |

| - | |

| 이름 | 강유찬 |

|---|---|

| 한자명 | 姜侑撰 |

| 영문명 | Yuchan Kang |

| 소속 | 고려대학교 |

| 전공 | 경제학 |

| 이메일 | kang0120@korea.ac.kr |

목차

인사말

안녕하세요.

저는 고려대학교에서 경제학 을 공부하는 강유찬입니다.

상세정보

덕질하는 것들

- 러닝

- 성북천

- 정릉천

- 청계천

- 숏품

- 릴스

- 숏츠

- (아주~가끔?) 독서

- 요리

함께하는 분들

| 이름 | 관계 | 첫 만남 |

|---|---|---|

| 강유찬 | 본인 | 2005년 한겨울 어느날 |

나누고 싶은 순간

잊지못할 구절

|

하나의 작은 꽃을 만드는데도 |

||

| 출처: 윌리엄 블레이크[1] | ||

- ↑ 학원에서 일할때 아이들에게 자주 해주던 말이라 기억에 남는다.

좋아하는 영상

자주가는 장소

연구 기획

연구 배경과 목적

연구주제 : 1930년대 친일반민족행위자들의 주거지 분석을 통한 1930년대 경성의 공간 구조 분석

1930년대 경성은 식민지 통치의 중심지이자, 도시 공간을 통해 권력과 계급이 명확히 구분된 사회였다. 특히 일제에 협력한 조선인 고위 관료들은 경성 내에서도 특정 고급 주거지에 밀집해 살았고, 이는 권력 구조가 도시 공간에 어떻게 구현되었는지를 보여주는 중요한 단서다. 본 연구는 1930~1939년 사이 일제에 부역한 조선인 고위 관료 명단을 수집하고, 그들의 거주지와 주요 통치기관의 위치를 1930년대 경성 지도 위에 시각화함으로써, 권력의 공간적 배치와 도시의 계급 구조를 분석하고자 한다. 이를 통해 기존의 단순한 친일파 인명 정리를 넘어, 해당 인물들이 어떤 공간에 거주하였으며 이 거주공간이 그들의 권력구조에 어떠한 영향을 끼쳤는지 구체적으로 확인해보고자 한다.

연구 대상과 자료

연구대상

가장 중요한 것은 조사 대상으로 설정할 인물들이다. 2009년 친일반민족행위진상규명위원회가 최종적으로 보고한 자료를 이용한다. 해당 자료에는 총 1006인이 등재되어 있으며 이 중 1930년에 생존했던 인물만을 분석대상에 인용한다.[1]

수집방법

분석에는 뉴스타파에서 csv포맷으로 정리한 파일을 사용한다.[2]

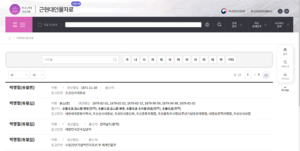

대상 인물들의 신상 정보는 한국사데이터베이스의 근현대인물사전을 사용하여 추가로 수집하며 구체적 과정은 아래와 같다.

1. 해당 DB의 현주소 부분에서 거주지가 경성인지 확인한다.

2. 이후 출전을 확인하여 해당 자료가 1930년대에 작성된 자료인지 확인한다.

예를 들어 박영철(朴榮喆) 이라는 반민족행위자를 살펴보자.

나이 2번행을 보면 인사흥신 이라는 책자에서 1935년 당시 박영철에 대해 조사했음을 알 수 있다. 이를 바탕으로 현주소 4번행을 보면 그가 경성부 소격동 144 (京城府 昭格洞 144)에서 1935년에 거주했음을 알 수 있다. 자료의 부재로 해당 위치가 현재 서울과 정확하게 대응하는 주소는 찾기 힘들지만 대략적으로 현 서울특별시 종로구 소격동 일대라는 것은 추측할 수 있다.

이상의 작업을 반복하여 다음과 같은 표로 정리한다.

| 이름 | 직책 | 거주지 주소 | 현재 서울 주소 | 재직기관 | 출처 |

|---|---|---|---|---|---|

| 김갑순 | 중추원 참의 | 경성부 장충정 N정목 M번지 | 서울특별시 중구 장충동 | 중추원 | 조선총독부관보 |

| 박중양 | 중추원 참의 | 경성부 후암정 N번지 | 서울특별시 용산구 후암동 | 중추원 | 인사흥신 |

| 송병준 | 중추원 고문 | 경성부 명치정 N번지 | 서울특별시 중구 명동 | 중추원 | 인사흥신 |

자료해석 계획

- 공간 구조 분석

- 조선인 고위 공직자들은 어디에 살았는가?

- 총독부, 중추원, 조선은행, 경성역 등 주요시설과의 거리를 시각화하여 통치 권력과 물리적으로 가까운 거주 환경이 권력 구조를 고착화하는데 어떤 영향력을 행사했는지 분석한다.

- 더 나아가 그들의 주거 구역이 평범한 조선인 거주 구역과 명확하게 분리되어 있었음을 증명하고 식민지 도시 공간의 불평등까지 해석해본다.

- 조선인 고위 공직자들은 어디에 살았는가?

- 사회 네트워크 분석

- 친일파들은 누구와 가까이 살았고 어떤 인맥을 형성했는가?

- 2025년 현재의 대한민국에서도 여러 부촌들이 존재한다. 과연 1930년대 경성에는 그러한 부촌이 없었을까? 고위 친일 관료들의 주거지를 기반으로 그들 사이의 친화성과 정치적 밀착성을 해석해본다.

- 친일파들은 누구와 가까이 살았고 어떤 인맥을 형성했는가?

네트워크 그래프