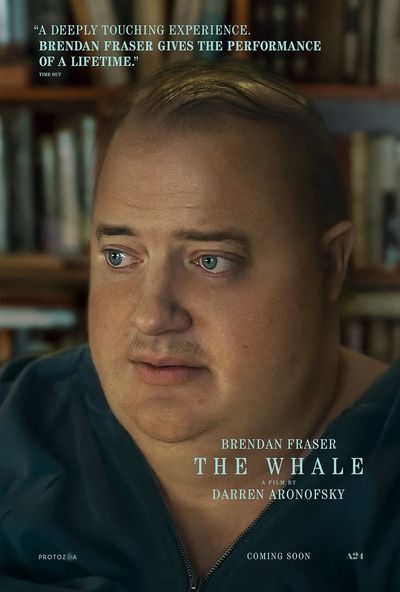

The Whale

정의

《The Whale》는 2022년 A24에서 배급하고 대런 아로노프스키가 연출한 드라마 영화이다. 주인공 찰리는 극단적인 비만을 안고 살아가는 고립된 삶의 주인공이며, 이 작품은 그의 **내면적 상처, 자기혐오, 용서에 대한 갈망**을 잔혹할 정도로 정직하게 그려낸다. 브렌든 프레이저는 이 작품으로 생애 최고의 연기를 선보이며 **아카데미 남우주연상**을 수상했다.

내용

❶ 줄거리 요약

찰리는 한때 가정이 있었던 문학 교수였지만, 연인의 죽음 이후 **자신을 스스로 파괴하며 살아가는** 인물이 된다. 그는 비만으로 거동조차 어려운 상태에서, 세상을 등지고 죽음을 기다리고 있다. 그러던 어느 날, 오래 전 떠나보낸 딸 ‘엘리’와 다시 연락하게 되며, 찰리는 **자신의 인생 마지막 순간을 진심으로 연결하는 시간**으로 만들기 위해 고군분투한다.

❷ 인간의 상처와 감정

• 자기혐오: 찰리는 스스로를 ‘사랑받을 가치 없는 존재’로 여기며, 음식을 통해 자신을 서서히 죽인다. • 죄책감: 과거 가족을 떠났다는 사실, 연인을 지키지 못했다는 죄책감이 그를 옥죈다. • 구원: 그는 누군가의 용서를 받기보다는, 자신을 용서하고 싶은 깊은 욕망을 지닌다. • 진심: 딸에게 자신의 마음을 전하기 위해 선택한 방식은 글쓰기이며, 마지막까지 “사람은 본질적으로 선하다”고 믿고 싶어 한다.

❸ 연기와 연출의 미학

🎬 브렌든 프레이저는 이 영화에서 단순한 분장이 아닌, **감정 그 자체로 연기한다.** • 눈빛, 호흡, 대사 하나하나가 **찰리의 고통을 관객에게 생생하게 전달**한다. • 대런 아로노프스키 감독은 단 한 공간(거실)만을 활용하지만, 그곳을 가장 넓은 감정의 우주로 만든다. • 광각 렌즈, 낮은 조도, 정적인 롱테이크는 찰리의 무게감과 정서를 압도적으로 강조한다.

❶ 서사의 집중: 한 인물의 방, 한 인물의 감정

《The Whale》은 전형적인 서사를 과감히 거부한다. 배경은 오직 하나의 거실, 등장인물은 다섯 명, 시간은 단 일주일. 하지만 그 속에는 몇 년치의 고통, 자기혐오, 구원에 대한 희망이 응축되어 있다. 관객은 찰리의 호흡 하나, 숨 넘어가는 고통 하나, 피하지 못한 눈빛 하나를 정면으로 마주하게 된다. 좁은 방은 찰리의 몸이고, 찰리의 몸은 곧 이 영화의 감정 전체다.

❷ 몸의 영화, 그러나 신체의 소비는 없다

이 영화에서 ‘비만’은 설정이 아니라 상처의 시각화다. 찰리는 자신을 파괴함으로써 죄책감을 씻으려 하고, 음식을 먹는 행위는 생존이 아니라 스스로를 벌주는 의식이다. 그러나 이 영화는 찰리의 몸을 대상화하지 않는다. 관객이 응시하는 것은 **몸**이 아니라, **그 몸을 가진 사람의 이유**다. "왜 그는 그렇게까지 자신을 미워하게 되었는가?" 그 질문이 영화를 끝까지 끌고 간다.

❸ '글쓰기'라는 구원의 은유

찰리는 온라인 글쓰기 강사다. 그는 얼굴을 숨긴 채, 진심을 가르친다. “뭐라도 써 줘. 진심이면 돼.” 이 말은 곧 이 영화의 핵심이다. 죽음을 앞둔 한 인간이, 글이라는 형태로 남기고자 하는 마지막 감정이 영화 전체를 지탱한다. 그의 딸이 읽는 에세이, 그리고 그 순간의 침묵 속에서 관객은 ‘진심이 전달되는 방식’이 말이나 포옹이 아닌, 글쓰기와 기억일 수도 있다는 가능성을 본다.

❹ 인물들의 거울 구조

이야기는 찰리 한 사람을 중심으로 흘러가지만, 그를 둘러싼 인물들은 모두 자기만의 상처와 구원의 욕망을 지닌다.

- 엘리: 차갑고 공격적이지만, 사랑받고 싶어한다.

- 리즈: 돌봄을 실천하지만, 죄책감에 갇혀 있다.

- 토마스: 구원을 주고 싶지만, 사실은 도망자다.

이 인물들은 찰리의 거울이자, 관객의 또 다른 얼굴이다. 모두가 누군가에게 ‘괜찮은 사람’이 되고 싶어 한다.

❺ 연출의 힘: 정적인 카메라, 흔들리는 내면

감독 대런 아로노프스키는 움직이지 않는다. 대신 정지된 프레임 속에서 모든 감정을 끌어낸다. • 조도 낮은 실내광 • 정적인 롱테이크 • 서서히 다가오는 클로즈업

이 연출 방식은 찰리를 ‘보여주지’ 않고, ‘느끼게’ 만든다. 관객은 그의 몸보다 먼저, 그의 마음에 눌려 앉는다. 이 영화의 긴장은 대사나 반전이 아닌, 침묵과 호흡으로 완성된다.

❻ 사랑받을 자격, 혹은 인간의 마지막 얼굴

찰리는 스스로를 “괴물”이라 부르며, “사람은 본질적으로 선하다”는 믿음을 되뇐다. 이 영화는 그 믿음이 끝까지 무너지지 않기를 바란다. 죽음이 가까워지는 순간, 누군가는 마지막으로 묻는다.

- “당신은 괜찮은 사람이었나요?”

《The Whale》은 말한다. 괜찮은 사람이고 싶었다면, 그것만으로도 충분하지 않을까?

❹ 관객이 마주하는 질문

- 나는 과거를 용서할 수 있는가?

- 마지막 순간에도 우리는 ‘괜찮은 사람’이 될 수 있을까?

- 누군가와 연결되기 위해 필요한 건 무엇일까?

《The Whale》은 감정을 강요하지 않지만, 극장을 나오는 길에 관객의 마음을 무겁게 움켜쥔다.

시맨틱 스토리텔링

✶ 관련 문서:

멀티미디어

이미지

동영상

✦ 브렌든 프레이저의 복귀와 아카데미 수상

2023년 아카데미 시상식에서 브렌든 프레이저는 남우주연상을 수상했다. 이는 단순한 연기 수상 그 이상으로, • 오랜 침묵 이후의 복귀 • 정서적 진정성과 고통의 몸짓 연기 • 신체 이미지와 자아 혐오에 대한 정직한 묘사 이 세 요소를 통해 **관객과 아카데미 모두를 설득한 이례적인 순간**이었다.

《The Whale》은 육체적 고통을 정교하게 시각화하면서도, 그 안에 깃든 **죄책감·자기혐오·용서**의 서사를 극적으로가 아니라 **인간적으로** 담아냈기에 이 수상은 매우 상징적이다.

---

✦ A24의 감정 브랜드 정점

《The Whale》은 A24가 줄곧 추구해온 ‘감정의 정통성’, ‘상처의 시각화’, ‘인간 회복에 대한 집요한 탐구’라는 브랜드 방향성을 아카데미라는 보수적 시스템 안에서 **공식적으로 인정받은 순간**이었다.

Moonlight – Room – Minari – The Whale – Everything Everywhere로 이어지는 흐름 속에서, 《The Whale》은 **내면의 고통과 신체적 서사의 극단이 어떻게 감정적 공감으로 전환될 수 있는가**를 증명해낸 사례였다.