박선희

2020년 2학기 한국 복식 콘텐츠 제작

- 소속: 단국대학교 대학원 전통의상학과

- 담당교수: 서동신

- 온라인 ZOOM을 활용한 수업방식

- 디지털 콘텐츠 편찬 방법을 습득하기 위한 개인주제는 본인의 석사학위 논문을 활용하고자 한다.

제목: 대한제국기 의례반차도의 서구식 경찰 제복

개요

- 고종(高宗. 1852-1919년)은 1897년 10월 13일에 국호를 ‘대한(大韓)’으로 고치고 임금을 ‘황제(皇帝)’로 칭하며 근대적 국가로서의 대한제국(1897~1910)의 성립을 선포한다.[1] 전통복식사에서의 대한제국은 전통식에서 서구식으로 바뀌는 과도기적 특징이 있다.[2] 이러한 복식의 변화는 황제국의 위상에 맞는 근대국가를 형성하기 위하여 이루어진 다양한 시도 가운데 하나였으며, 서구식으로 변화되는 관원의 제복을 시작으로 점차 일반 복식에도 자연스럽게 스며들어 확대되었을 것이다.[3]

- 우리나라 복식사에서 관복(官服)에 서구식 복식이 공식적으로 도입된 것은 1895년 갑오개혁기에 군인과 경찰의 제복(制服)이 규정되면서이다.

- 이에 서구식 복식이 도입된 이후부터 1910년 일제강점기 전까지의 기간에 국가에서 행해진 의례 행렬에 참가한 경찰의 복식을 의궤에 수록된 반차도를 중심으로 고찰하고자 한다.

- 국가의 중요한 의식과 행사를 개최한 후에 해당 의례의 모든 과정을 기록한 의궤 반차도는 17C부터 나타나고, 19C에 들어서는 군인과 경찰이 등장하면서 이전과 다른 양상의 반차도가 보이게 된다.[4]

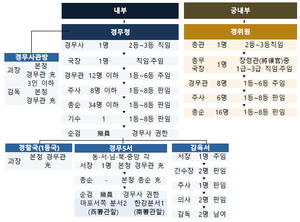

- 1895년 4월 11일(음력) 칙령 제78호 ‘육군복장규칙(陸軍服裝規則)’으로 서구식 군인의 제복이 도입되고, 이어 1895년 4월 19일 칙령 제81호 ‘경무사이하 복제’가 제정되면서 우리나라 최초의 서구식 경찰 제복이 시작된다.

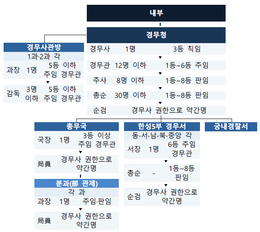

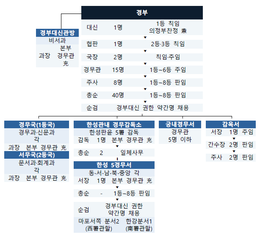

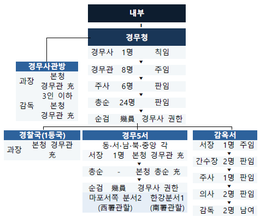

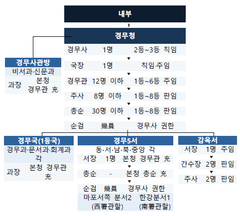

- 근대적 경찰제도는 크게 네 단계로 나뉜다. 1894년 경무청(警務廳) 체제로 시작되어, 1900년에 경부(警部) 체제로 바뀌며, 1902년에 경무청이 복설되고, 1907년 경시청(警視廳)이 설치된다.

근대 경찰관제의 변천

경무청 관제:1894.07.14 ~ 1900.06.13.

경부 관제:1900.06.13. ~ 1902.02.18.

복설 경무청 관제:1902.02.18. ~ 1907.07.29.

근대 경찰복제의 제정과 개정

경무청 복제:1894.07.14 ~ 1900.06.13.

경부 복제:1900.06.13. ~ 1902.02.18.

복설 경무청 복제:1902.02.18. ~ 1907.07.29.

대한제국기 의궤 반차도에 나타난 경찰신분 및 복식

의궤별 반차도 수록 현황

국장(國葬)·부묘(祔廟)

존숭(尊崇)·추존(追尊)

책봉(冊封)

대례(大禮:등극)·가례(嘉禮:혼례)

어진(御眞) 관련

반차도에 나타난 경찰신분 및 복식의 특징

반차도에 나타난 경찰 제복 고증

|

『朝鮮向染織物名稱類彙』 1916년에 간행된 『朝鮮向染織物名稱類彙』에는 당시 조선에서 유통된 직물의 명칭과 소재, 원산지에 따라 구분하여 정리하는 동시에 각 직물에 대한 특성을 간단하게 언급하였다. 이 자료에 의하면 견직물의 일반적인 명칭으로 알려진 주(紬), 단(緞), 라(羅), 삼(紗), 초(綃)라고하여 모두 견직물을 일컫는것이 아니며, 일반적으로 알려진 견직물의 명칭에도 면직물, 삼베, 모시, 모직물, 교직물인 경우가 있음을 밝히고 있다. 직물의 명칭은 거의 400여종에 이르며 같은 직물의 명칭이라도 한자의 표기법에 따라 2~4가지가 존재하고, 약간의 발음차이로 표기가 다른 경우와 전혀 다른 명칭이라도 동일한 직물을 나타내는 경우가 다수 존재하고 있음을 당시의 직물명칭정리를 통해 이야기하고 있다. |

1876년~1882년의 시기별 특징 1876년 조일수호조규로 개항정책이 시작되면서 1876년 9월 부산을 시작으로 1880년 4월 원산, 1883년 1월 인천, 1883년 8월 양화진이 개항된다. 1876년부터 1882년 조미수호통상조약과 조청상민수륙무역장정이 체결되기 전까지 조선의 교역은 일본만이 공식적이었으며, 1882년부터 청이 일본과 함께 조선과의 교역을 주도하게 된다. 개항을 시작으로 늘어나는 수입품의 절반이상은 직물이 차지하는데 조선의 수입노선은 1882년까지 일본이 유일하였고, 그 이후부터 청과 일본의 양국에서 조선과의 직물무역을 주도하였다. 그러나 당시 실제 수입되는 직물의 원산지는 대부분이 서양산으로 특히 영국산이 대부분이었는데, 이는 일본과 중국의 면직물에 대한 중계무역으로 인함이다. 당시의 일본과 청은 근대적인 직물공업이 발달하지 못한 상태로 일본은 영국산 옥양목과 자국산 광목을, 청은 자국산 견직물과 영국산 옥양목, 광목을 중계무역의 형식으로수출하였다. 당시 가장 많이 수입된 면직물은 옥양목, 한랭사로 이 제품들의 특징 상 조선의 상류층과 농민층의 수요는 많지 않았다. 즉 조선의 상류층은 견제품을 선호하였고, 농민층은 작업복과 평상복에 적합하면서 당시의 세탁방법과 의복 관리방법에 적합한 질기고 튼튼한 직물을 필요로 한 결과 옥양목과 한랭사와 같은 제품은 가격이 저렴하여도 구매하지 않았다고 한다. 따라서 조선에 수입된 면직물은 조선 면직물 수요의 1/4을 차지하고, 이는 조선 농가에서 제직하던 토포 생산에는 큰 영향을 주지 못한것으로 조사된다. 그외에도 광목, 홍색 면직물, 능직면포 등이 수입되었다.