"Lady Bird"의 두 판 사이의 차이

| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||

=='''<span style="font-size:170%; font-weight:bold; color:#e38690; text-shadow:1px 1px 2px #3a3a3a;">정의</span>'''== | =='''<span style="font-size:170%; font-weight:bold; color:#e38690; text-shadow:1px 1px 2px #3a3a3a;">정의</span>'''== | ||

<div style="background: linear-gradient(to right, #f9d5d3, #f5ede7); color: #2c2c2c; padding: 20px; border: 2px solid #e38690; border-radius: 10px; font-family: 'Georgia', serif; font-size: 105%; line-height: 1.8;"> | <div style="background: linear-gradient(to right, #f9d5d3, #f5ede7); color: #2c2c2c; padding: 20px; border: 2px solid #e38690; border-radius: 10px; font-family: 'Georgia', serif; font-size: 105%; line-height: 1.8;"> | ||

| − | 《Lady Bird》는 그레타 거윅(Greta Gerwig) 감독의 2017년 데뷔작으로, A24에서 배급되었다. | + | 《Lady Bird》는 그레타 거윅(Greta Gerwig) 감독의 2017년 데뷔작으로, A24에서 배급되었다.<ref>그레타 거윅은 이 작품으로 여성 감독으로서는 드물게 아카데미 감독상 후보에 오르며 세계적인 주목을 받았다.</ref> |

미국 캘리포니아 새크라멘토를 배경으로, 고등학교를 졸업하기 직전의 10대 소녀가 <b>자기 자신으로 살아가기 위한 감정의 독립</b>을 모색하는 이야기이다. | 미국 캘리포니아 새크라멘토를 배경으로, 고등학교를 졸업하기 직전의 10대 소녀가 <b>자기 자신으로 살아가기 위한 감정의 독립</b>을 모색하는 이야기이다. | ||

| − | 감정적으로 날카롭고, 동시에 유머와 애정이 녹아 있는 이 영화는 <b style="color:#c44d56;">성장, 모녀관계, 이름, 도시와 이탈, 사랑과 이별</b>에 대한 아주 섬세한 영화적 고백이다. | + | 감정적으로 날카롭고, 동시에 유머와 애정이 녹아 있는 이 영화는 <b style="color:#c44d56;">성장, 모녀관계, 이름, 도시와 이탈, 사랑과 이별</b>에 대한 아주 섬세한 영화적 고백이다.<ref>‘고백’이라는 형식은 감독 본인의 성장 경험과 서사적 상상력이 결합된 자전적 톤을 기반으로 한다.</ref> |

</div> | </div> | ||

| 13번째 줄: | 13번째 줄: | ||

이건 단순한 별명이 아니다. <b style="color:#c44d56;">세상이 부여한 이름이 아닌, 스스로 선택한 자아</b>를 의미한다. | 이건 단순한 별명이 아니다. <b style="color:#c44d56;">세상이 부여한 이름이 아닌, 스스로 선택한 자아</b>를 의미한다. | ||

이름을 바꾼다는 건, 지금의 자신으로부터 벗어나고 싶은 욕망이자, | 이름을 바꾼다는 건, 지금의 자신으로부터 벗어나고 싶은 욕망이자, | ||

| − | 스스로에게 새로운 서사를 부여하고 싶은 저항이다. | + | 스스로에게 새로운 서사를 부여하고 싶은 저항이다.<ref>이름을 스스로 부여하는 행위는 ‘정체성 선언’의 상징으로, 레이디 버드는 자아의 언어를 창조한다.</ref> |

--- | --- | ||

| 21번째 줄: | 21번째 줄: | ||

그러나 영화를 다 보고 나면, <i>그 싫어함조차 애정이었다는 것</i>을 관객은 알게 된다. | 그러나 영화를 다 보고 나면, <i>그 싫어함조차 애정이었다는 것</i>을 관객은 알게 된다. | ||

감독 그레타 거윅이 실제로 성장한 도시이기도 한 새크라멘토는, | 감독 그레타 거윅이 실제로 성장한 도시이기도 한 새크라멘토는, | ||

| − | <b style="color:#bd5b6a;">이별하고 나서야 사랑을 자각하는 공간</b>으로 기능한다. | + | <b style="color:#bd5b6a;">이별하고 나서야 사랑을 자각하는 공간</b>으로 기능한다.<ref>새크라멘토는 레이디 버드의 기억, 갈등, 사랑이 고여 있는 감정의 장소이자 감독의 실제 성장 배경이다.</ref> |

이 영화의 ‘공간’은 단순한 배경이 아니라, | 이 영화의 ‘공간’은 단순한 배경이 아니라, | ||

<mark style="background:#fce5e9;">감정이 쌓이는 기억의 장소</mark>이다. | <mark style="background:#fce5e9;">감정이 쌓이는 기억의 장소</mark>이다. | ||

| 33번째 줄: | 33번째 줄: | ||

• 레이디 버드는 감정적으로 인정받고 싶어 한다. | • 레이디 버드는 감정적으로 인정받고 싶어 한다. | ||

이 영화는 <b>“엄마가 나를 사랑하긴 하지만, 나를 좋아하지는 않는 것 같다”</b>는 문장 하나에 | 이 영화는 <b>“엄마가 나를 사랑하긴 하지만, 나를 좋아하지는 않는 것 같다”</b>는 문장 하나에 | ||

| − | 수많은 모녀의 서사를 집약시킨다. | + | 수많은 모녀의 서사를 집약시킨다.<ref>이 대사는 모녀 갈등의 본질을 간결하게 요약하며, 많은 여성 관객의 정서적 공감을 이끌어냈다.</ref> |

--- | --- | ||

| 41번째 줄: | 41번째 줄: | ||

• 첫사랑은 <i>상처와 오해</i>로 끝나고 | • 첫사랑은 <i>상처와 오해</i>로 끝나고 | ||

• 두 번째 사랑은 <i>관계의 상대성</i>을 보여준다. | • 두 번째 사랑은 <i>관계의 상대성</i>을 보여준다. | ||

| − | 그 과정에서 그녀는 진정으로 <b style="color:#9c3b4e;">자신을 좋아해주는 친구, 가정을 이해해주는 시선</b>을 배운다. | + | 그 과정에서 그녀는 진정으로 <b style="color:#9c3b4e;">자신을 좋아해주는 친구, 가정을 이해해주는 시선</b>을 배운다.<ref>연애의 환상보다 우정과 가정에 대한 이해가 진정한 성장임을 깨닫는 서사가 중심을 이룬다.</ref> |

성장 서사란 실망을 거쳐 사랑에 이르는 일이며, | 성장 서사란 실망을 거쳐 사랑에 이르는 일이며, | ||

그 사랑은 꼭 로맨스가 아닐 수도 있다. | 그 사랑은 꼭 로맨스가 아닐 수도 있다. | ||

| 50번째 줄: | 50번째 줄: | ||

레이디 버드는 뉴욕으로 떠난다. | 레이디 버드는 뉴욕으로 떠난다. | ||

그곳에서 처음으로 "크리스틴"이라는 이름을 사용하고, | 그곳에서 처음으로 "크리스틴"이라는 이름을 사용하고, | ||

| − | 새크라멘토를 떠올리며 엄마에게 전화를 건다. | + | 새크라멘토를 떠올리며 엄마에게 전화를 건다.<ref>이 장면은 비로소 인물이 스스로의 정체성과 과거를 ‘화해’의 감정으로 바라보게 되는 전환점이다.</ref> |

<mark style="background:#fce9ec;">성장은 '어른이 되는 것'이 아니라, | <mark style="background:#fce9ec;">성장은 '어른이 되는 것'이 아니라, | ||

내가 떠나온 곳을 다르게 기억하게 되는 일이다.</mark> | 내가 떠나온 곳을 다르게 기억하게 되는 일이다.</mark> | ||

| 67번째 줄: | 67번째 줄: | ||

</div> | </div> | ||

| − | |||

=='''<span style="font-size:170%; font-weight:bold; color:#e38690; text-shadow:1px 1px 2px #3a3a3a;">멀티미디어</span>'''== | =='''<span style="font-size:170%; font-weight:bold; color:#e38690; text-shadow:1px 1px 2px #3a3a3a;">멀티미디어</span>'''== | ||

| 87번째 줄: | 86번째 줄: | ||

‘자신의 어머니’를 떠나며 | ‘자신의 어머니’를 떠나며 | ||

처음으로 **자기 정체성을 획득하는 서사**는 | 처음으로 **자기 정체성을 획득하는 서사**는 | ||

| − | 이 시대 여성 성장 영화의 중요한 이정표가 된다. | + | 이 시대 여성 성장 영화의 중요한 이정표가 된다.<ref>《Lady Bird》는 ‘여성 성장 영화’라는 장르에 감정적 리얼리즘과 자전적 시선을 불어넣은 대표작으로 평가받는다.</ref> |

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | < | + | |

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

</div> | </div> | ||

| 114번째 줄: | 95번째 줄: | ||

[[분류: KU 디지털인문학입문 2025]] | [[분류: KU 디지털인문학입문 2025]] | ||

[[분류: KU 디지털 큐레이션 콘텐츠 2025]] | [[분류: KU 디지털 큐레이션 콘텐츠 2025]] | ||

| − | [[분류: A24의 렌즈는 시대를 어떻게 담아내는가]] | + | [[분류: A24의 렌즈는 시대를 어떻게 담아내는가]] |

[[분류: KU이준호]] | [[분류: KU이준호]] | ||

2025년 6월 20일 (금) 17:07 판

목차

정의

《Lady Bird》는 그레타 거윅(Greta Gerwig) 감독의 2017년 데뷔작으로, A24에서 배급되었다.[1] 미국 캘리포니아 새크라멘토를 배경으로, 고등학교를 졸업하기 직전의 10대 소녀가 자기 자신으로 살아가기 위한 감정의 독립을 모색하는 이야기이다. 감정적으로 날카롭고, 동시에 유머와 애정이 녹아 있는 이 영화는 성장, 모녀관계, 이름, 도시와 이탈, 사랑과 이별에 대한 아주 섬세한 영화적 고백이다.[2]

내용

❶ 이름: Lady Bird, 그리고 '내가 되고 싶은 나'

크리스틴은 자신을 "레이디 버드(Lady Bird)"라고 부르라고 말한다. 이건 단순한 별명이 아니다. 세상이 부여한 이름이 아닌, 스스로 선택한 자아를 의미한다. 이름을 바꾼다는 건, 지금의 자신으로부터 벗어나고 싶은 욕망이자, 스스로에게 새로운 서사를 부여하고 싶은 저항이다.[3]

---

❷ 도시: 새크라멘토를 떠나고 싶다는 욕망

레이디 버드는 자신의 도시를 싫어한다. 그러나 영화를 다 보고 나면, 그 싫어함조차 애정이었다는 것을 관객은 알게 된다. 감독 그레타 거윅이 실제로 성장한 도시이기도 한 새크라멘토는, 이별하고 나서야 사랑을 자각하는 공간으로 기능한다.[4] 이 영화의 ‘공간’은 단순한 배경이 아니라, 감정이 쌓이는 기억의 장소이다.

---

❸ 엄마: 사랑하지만, 너무 닮았기에 더 힘든 존재

레이디 버드와 엄마 마리온은 서로를 사랑하지만 끊임없이 부딪힌다. 이 관계는 갈등과 통제, 애정과 무시가 뒤섞인 정교한 감정 구조다. • 엄마는 경제적 현실 속에서 딸을 현실적으로 바라본다. • 레이디 버드는 감정적으로 인정받고 싶어 한다. 이 영화는 “엄마가 나를 사랑하긴 하지만, 나를 좋아하지는 않는 것 같다”는 문장 하나에 수많은 모녀의 서사를 집약시킨다.[5]

---

❹ 사랑과 우정, 그리고 실망

레이디 버드는 두 번의 연애를 겪는다. • 첫사랑은 상처와 오해로 끝나고 • 두 번째 사랑은 관계의 상대성을 보여준다. 그 과정에서 그녀는 진정으로 자신을 좋아해주는 친구, 가정을 이해해주는 시선을 배운다.[6] 성장 서사란 실망을 거쳐 사랑에 이르는 일이며, 그 사랑은 꼭 로맨스가 아닐 수도 있다.

---

❺ 떠나보내기: 엄마, 도시, 그리고 소녀 시절

레이디 버드는 뉴욕으로 떠난다. 그곳에서 처음으로 "크리스틴"이라는 이름을 사용하고, 새크라멘토를 떠올리며 엄마에게 전화를 건다.[7] 성장은 '어른이 되는 것'이 아니라, 내가 떠나온 곳을 다르게 기억하게 되는 일이다.

시맨틱 스토리텔링

✶ 관련 문서:

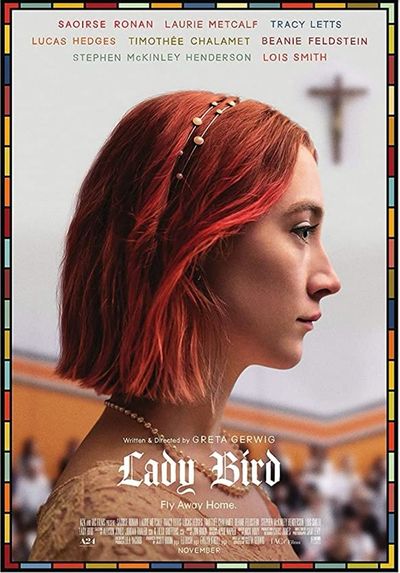

멀티미디어

이미지

동영상

추가 해설

✦ 자전적 영화이자 여성 성장 서사의 새로운 전환점

감독 그레타 거윅은 “이건 내 이야기이지만, 완전히 내 이야기는 아니다”라고 말한다. 이 영화는 수많은 10대 소녀의 ‘내 안에 갇혀 있던 이야기’를 대변한다. 여성이 ‘자신의 이름’을 붙이고, ‘자신의 도시’를 부정하고, ‘자신의 어머니’를 떠나며 처음으로 **자기 정체성을 획득하는 서사**는 이 시대 여성 성장 영화의 중요한 이정표가 된다.[8]

주석

- ↑ 그레타 거윅은 이 작품으로 여성 감독으로서는 드물게 아카데미 감독상 후보에 오르며 세계적인 주목을 받았다.

- ↑ ‘고백’이라는 형식은 감독 본인의 성장 경험과 서사적 상상력이 결합된 자전적 톤을 기반으로 한다.

- ↑ 이름을 스스로 부여하는 행위는 ‘정체성 선언’의 상징으로, 레이디 버드는 자아의 언어를 창조한다.

- ↑ 새크라멘토는 레이디 버드의 기억, 갈등, 사랑이 고여 있는 감정의 장소이자 감독의 실제 성장 배경이다.

- ↑ 이 대사는 모녀 갈등의 본질을 간결하게 요약하며, 많은 여성 관객의 정서적 공감을 이끌어냈다.

- ↑ 연애의 환상보다 우정과 가정에 대한 이해가 진정한 성장임을 깨닫는 서사가 중심을 이룬다.

- ↑ 이 장면은 비로소 인물이 스스로의 정체성과 과거를 ‘화해’의 감정으로 바라보게 되는 전환점이다.

- ↑ 《Lady Bird》는 ‘여성 성장 영화’라는 장르에 감정적 리얼리즘과 자전적 시선을 불어넣은 대표작으로 평가받는다.